【纪念抗美援朝70周年】我是朝鲜战场上一名普通卫生员

张广礼,徐州经济技术开发区前蟠桃人,1933年1月生人,现年87岁。1949年,年仅16岁的张广礼应征入伍。1952年,张广礼随所在部队奔赴朝鲜战场,1954年在介绍人刘正宗、王国文的介绍下,在朝鲜战场上光荣入党,党龄已有66年。

跟张老联系的时候,我们已经被婉言谢绝了三次,他说:我真的没什么可写的,我们部队去的晚,我没有真正上过战场打过仗,我就是在卫生队给伤员打打针、拿拿药,确实没啥好说的。耐不住我们软磨硬泡,张老终于同意我们上门去拜访他。

来到张老干净整洁的家中,我们见到的是一位精神矍铄的老人,他和老伴拿出家里珍藏的已经泛黄的老照片,照片里几十年前的年轻面容,清晰的映出老人当年的飒爽英姿。老人身体健康,头脑清晰,口齿流利,缓缓向我们讲述当年的故事。

1949年刚入伍第二天,张广礼分配到部队卫生队,跟着老同志下病房,一边看一边学。学习期间,张广礼认真且踏实,敷药、包扎、缝合、麻醉等外科技能很快就能上手,然而那时的他并不知道,自己的所学有天会用在抗美援朝的战场上。那个年代的卫生条件非常差,医用物资供给也不足,没有口罩,就用纱布剪成方形,叠成口罩的样子,剪一段绑带系一下挂在耳朵上,每天都闷的喘不过气来。困难并没有影响张广礼的学习热情,短短两年时间,他已然成为一名合格的部队卫生员。

1950年7月10日,“中国人民反对美国侵略台湾朝鲜运动委员会”成立。1951年6月,抗美援朝5次战役已经结束,志愿军仅在三八线附近打一些阵地战。1952年10月份,正值上甘岭战役在东线和中线打的火热的时候,张广礼和他的战友们乘坐“闷子车”从徐州出发,历时3天到达朝鲜,从西海岸登陆,与40军在三八线附近接防。

张广礼所属团卫生队,并没有多少机会到前线,一直在后方负责救治伤员。张老说,战场上一共16个国家参战,我们的救治工作对象不仅是我们中国志愿军伤员,同时也包括被俘获的敌军伤员。语言不通,北京外语学院的学生帮助我们做翻译,那时候的人都很单纯,作为一名卫生员,不论哪个国家人,我们的工作就是治好他。张老已然记不清他到底救治了多少伤员,也不知道被张老救治过的伤员还有多少活在这世上,他们又是否记得当年有一位叫张广礼的年轻人为他们缝合包扎。

战争又持续了一年多,在1953年7月27日,战争双方在板门店正式签署停战协定。至此,历时2年零9个月的抗美援朝战争宣告结束。这场战争中国人民达到了“抗美援朝、保家卫国”的目的,稳定了朝鲜半岛的局势,维护了亚洲及世界的和平。

整个叙述过程,张老都没有讲述过在战场上受的苦。张老的家属胡奶奶偷偷告诉我们,张老曾经被炮弹轰炸埋在土里,炮弹的爆炸声损害了他的听力,至今一只耳朵是半聋的状态,听不清楚别人说话,他却从不愿对别人提及这些。对于在朝鲜战场的吃住环境,张老也只是轻描淡写只言片语,说都挺好的,后期的环境已经比较好了。也是奶奶告诉我们,张爷爷他们当时住的是山洞,阴暗又潮湿,缺饮用水的时候,就随手拿来器皿接取山洞滴水存上留饮。山洞外面砍了山上的树临时搭的棚子,不抗风不防雨。停战后,在当地朝鲜人民的帮助下,才建起了简易的砖瓦房。吃的就更不用说了,没有新鲜蔬菜、没有新鲜肉品和鸡蛋,吃的基本上都是罐头、干菜、鸡蛋粉,只有在春天的时候才能在山上挖些新鲜的野菜,就当做新鲜的蔬菜了。奶奶说,张爷爷总说党和国家举全国之力,把最好的物资都已经送到朝鲜战场了,大家都很满足了。

战争结束后,部队有序撤离,张老所在的部队则撤退到国界线,过了鸭绿江,在长白山附近的城市驻扎,参加维护朝鲜停战协定斗争和帮助朝鲜人民重建家园的工作。1957年12月,当兵8年的张广礼正式复员回到徐州老家。

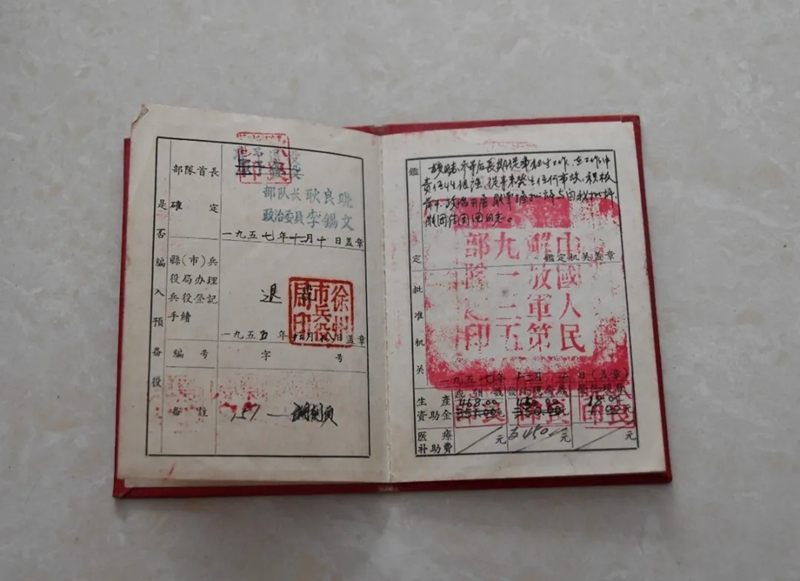

在张老的复原建设军人证明书上,我们看到中国人民解放军第9135部队对张老的这样一段评价:该同志,参军后长期从事卫生工作,在工作中责任性很强,从来未发生任何事故,积极肯干,能掌握批评与自我批评,能团结周围同志。

复员后张广礼被分配到大黄山卫生院,后被调至大庙医院,是当地医术绝佳的“全科医生”,1985年,张广礼在大庙医院院长岗位上荣退。说到这,张老感慨徐州发展的太快了,和平路东沿通到大庙街上,拉近了大庙与徐州城区的距离。他刚到大庙医院的时候,医护人员总数才80多人,据说现在已经达到150人,大庙医院作为二级医院正在建设。

一位普普通通的部队卫生员,一位从朝鲜战场上平安归来的老兵,一位在基层卫生院兢兢业业从事了30年工作的医务工作者,这就是他,抗美援朝战场上的一名普通的卫生员——张广礼。

编辑 李璐