漫评|七夕佳节处,邂逅穿越千年的中式浪漫

今夕何夕,又遇七夕。今日农历七月初七,七夕节。

在中国传统的文化长卷中,七夕,这个古老而浪漫的节日,承载着无数爱情的期许与憧憬,穿越千年的岁月嬗变,其所蕴含的价值理念、行为方式等也如水一样流淌到今天,映照在社会公众精神生活的方方面面,可谓历久弥新、熠熠生辉。

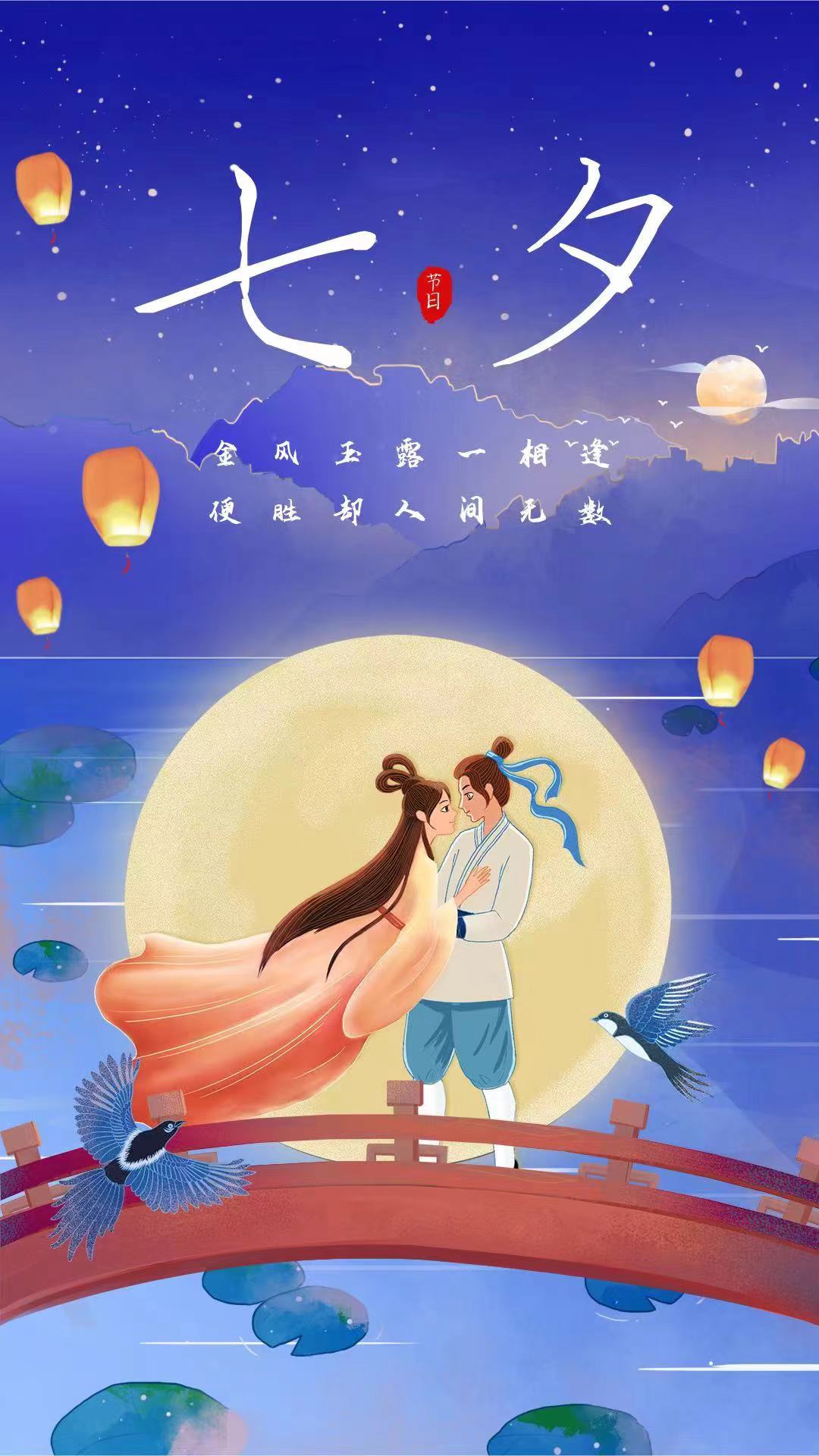

银河阻隔,假期如梦。七夕起源于汉代,兴盛于唐代,鼎盛于宋元,丰富于明清,而后延续至今。东晋葛洪的《西京杂记》“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”是古代文献中最早的关于乞巧的记载。七夕斗巧、穿针乞巧、喜蛛应巧、投针验巧、兰夜斗巧等七夕传统习俗在千年的历史长河里被保留了下来,为我们镌刻深厚的文化烙印,也赋予七夕独特的浪漫色彩。“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”岁月更迭,穿越历史尘烟,以文艺、民俗等形式融入市井、走进大众,并在与时俱进的过程中延续生命力的七夕节,其中所蕴含的精神内核深刻影响着中国人的行为方式与价值理念,创造出一份融汇古今的中国式浪漫。

中华优秀传统文化的发展历程,体现着中华民族的气质与气节。进入新时代,传统七夕习俗焕发了新的活力,获得了人们的青睐,这不仅是对中华优秀传统文化的认可,更是文化自信的体现,拔节生长的“七夕文化”让“七夕经济”开出新“花”。求姻缘、拜牛郎、观银河、扎巧姑等那些本已逐渐被人们忘却的七夕古民俗,重新被人们拾起;乞巧街市、斗巧活动、巡游祈福、成年礼、七夕文化旅游节等配套活动陆续开展……传统习俗与现代元素结合,游园与情景互动等多彩的民俗活动丰富了七夕的文化内涵,也推动传统节日与文化的传播,让人们身临其境感受着浓缩数千年中国独有的浪漫之美。

随着时代的发展,七夕的表现形式与时俱进、花样翻新,但其中所呈现的文化内涵却始终未变,因文脉相通而古今共鸣。相对于被商家等各种因素推波助澜的西方情人节,七夕也渐渐适应了现代人的生活口味和节奏,被潜移默化地打上了“中式情人节”的标签,爱情元素被无限放大。每逢七夕,男男女女大大方方地穿着汉服齐聚广场和商业街,点燃孔明灯以寄托对爱情的向往;大数据显示,七夕前一周,京东相关搜索环比增长280%,其中最多搜索的是“礼物”“巧克力”“送男/女友”等;江苏多地为方便新人,明确周六正常开放婚姻登记服务,截至7日,已达8000对新人预约了七夕当天的婚姻登记……伴随着中国的崛起,中华优秀传统文化开始复兴,新科技、新观念的不断涌现,为传统节日增添了时尚光彩,创造力的源泉竞相奔涌,中华优秀传统文化勃发出新动力。在传承中创新,在创新中发展,以一种更富参与性和共创性的方式将那份存在于中国人骨子里的浪漫编织属于这个时代的“七夕传奇”,绽放出更加绚丽的光彩,成为连接过去与未来、传统与现代的桥梁,“浪漫七夕”成为中华民族文化自信的象征,也照亮了民族复兴的道路。

群星弦月挂长空,银汉无边万古同。七夕是中华民族优秀的文化传承瑰宝,也是中华民族浪漫气息的延续,要深刻把握七夕佳节的文化内涵和精神内核,理解其承载的精神主旨和文化传统,用中华传统文化节日中蕴含的文化力量推动着社会生产力的发展和社会的进步。(吴越 苏柒)