江苏徐州:用青春力量“焕新”文化遗产

本报记者 张瑾

今年的文化和自然遗产日为6月8日,主题为“保护文物 传承文明”。徐州各县(市、区)文博、文化部门和景区组织开展了丰富多彩的文物展示、非遗展演等活动。

文化是一个民族的灵魂。新时代的青年肩负着赓续历史文脉、谱写时代华章的重任。在徐州的文物保护、非遗传承、文化传播的新形式、新路径上,正越来越多地体现着青年智慧,彰显着青春力量。

“我在徐博修文物”

中华文明延续几千年的历史和文明,生动体现在那些饱经沧桑的文物之中。

文化和自然遗产日前夕,西北大学文化遗产学院文物保护技术专业2021级的11名本科生,结束了在徐州博物馆的实习工作。5月29日下午,以《我在徐博修文物》为题,徐州博物馆为这群青年学子举行了实习总结汇报交流会。活动消息在徐博官微预告,吸引了数十位市民前来旁听。

汇报交流会上,长着一张娃娃脸的漆器组实习生代表李雨晗回顾了同学们在徐州为期60天的实习工作中,参与土山二号墓出土漆木棺加固实验和保护研究、火山刘和墓出土铁剑保护研究、大云山江都王陵出土铜扣保护研究的难忘历程。

怀着憧憬之情来徐州实习,李雨晗只知道徐州是兵家必争之地,是“五省通衢”的风水宝地。在徐州的学习和生活,让李雨晗切实感受到了徐州作为中国历史文化名城的丰厚底蕴,领略到了徐州别样的风土人情。

位于徐州博物馆院内的土山二号墓上榜“2020年度全国十大考古新发现”,墓室里留存的棺木内外壁的漆灰层为全国首次发现,漆木棺保护修复项目获省文物局批复立项。

在实习中亲手触碰到了土山二号墓漆木棺实物,让李雨晗激动不已:“过去无法挽回,未来可以改变。我们无法阻拦古代的盗墓贼破坏墓室、偷窃文物,但我们可以对其遗存进行修复保护,将更精准、更丰富的历史展现在大众面前,为人类的文明发展史添砖加瓦。”

东汉漆木棺加固,对考古人来说是项新鲜的课题,史无先例。同学们在博物馆文保工作者和老师的指导下,在修复过程中进行了很多实验来佐证想法,不断完善修复方案。

近距离接触漆木器文物,并对其进行保护加固,大家如同医生一般,对每块残片进行仔细观察、测量、分析、“打针”。其过程充满未知和挑战,也收获喜悦。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”李雨晗在汇报时双眸闪亮,“我在徐州正式步入了实战文保人的行列,今后会在文保的道路上一直走下去。”

如徐州博物馆文保科技部主任赵晓伟所说,文物保护不只是修修补补,而是透过文物,去探索文物背后所代表的那个时代,去探索文物背后的历史价值。金属组实习生代表罗睿总结自己实习期间最大的收获,是不仅学到了修复技术,还学会了如何对待和理解文物背后的文化和历史。

两个月的实践中,罗睿参与了陶瓷、青铜器、铁器等不同材质文物的修复项目,每一件文物都有其独特的修复方法和保护措施,促使他不断地学习和适应。

在修复古代玉棺铜扣的项目中,罗睿深深体会到了团队合作的重要性:“我们需要仔细研究每一个铜扣的位置,确保在复原过程中的每一步都是准确无误的。实习的经历不仅丰富了我的专业技能,也让我对文化遗产有了更深的理解和尊重。”

此次实习工作是徐州博物馆设立西北大学文化遗产学院教学科研基地以来,组织的第三次教学实习活动。徐州博物馆副馆长原丰表示:“当前,我国的文化遗产保护传承进入一个全新的时期,文物和文化遗产保护处在前所未有的黄金发展期。每一件文物都是不可再生的宝贵财富,更多年轻人加入文保工作,令人欣慰和感动。”

非遗传承“年轻态”

2005年12月,国务院决定从2006年起,每年6月的第二个星期六为中国的“文化遗产日”,此为2017年更名为“文化和自然遗产日”的前身。在中国灿烂的文化遗产中,非物质文化遗产的展示展演一直是这个节日的重头戏。

今年的文化和自然遗产日,徐州将主会场活动设在了铜山区汉王镇非遗艺术村,在相传为汉高祖刘邦落难时插剑出水获得解困的汉王镇拔剑泉前,开展非遗市集和民俗活动,弘扬传承中华优秀传统文化,展示非遗保护徐州经验,提高人民群众对非物质文化遗产的保护意识。

根据《中国网信》杂志发布的青年人对国潮态度有关调查数据,超九成受访者表示喜欢国潮,年轻群体成为这股潮流最活跃的受众。以年轻之力助徐州的非遗项目破壁出圈,当下,诸多青年非遗传承人的独特审美和创意表达,正成为徐州“国风”成潮的有力推动者。

在中央电视台6月5日芒种节气文化专题中,徐州市贾汪区非物质文化遗产项目徐州香包代表性传承人孙歌尧再次面对全国观众,讲述徐州香包的历史与创新。

端午到,香囊俏。在马庄村村委会,85岁的徐州香包省级非遗传承人王秀英提起孙女孙歌尧,一脸自豪地说:“我没文化,小时候学做香包是硬学,俺孙女不一样,大学里专门学的设计,有文化,会画画,手巧,一学就会,思想比我新。”

徐州香包代表性传承人孙歌尧

2021年,孙歌尧创办了自己的香包公司,打出“歌尧”的牌子,申报了编锁套针、智能刺绣、3D定型等专利。2023年3月,她参加了央视《非遗里的中国》节目,还拉上奶奶一起直播讲香包、做香包。今年的第二十届深圳文博会上,孙歌尧为《王者荣耀》打造的莲花荷包,“俘获”众多顾客。

融入人间烟火的一个个非遗项目,日益展现出传统与现代的交融之美,以鲜活的“打开”方式,让年轻人找到国潮与现代生活的契合点。

6月8日这天,徐州各景点、街区纷纷举行非遗文化大集,将非遗“搬”到现场,古琴、舞狮、漆扇、剪纸等非遗传承人与市民游客沉浸式互动。端午节与文化和自然遗产日相遇,徐州的非遗传承人忙并快乐着。

从徐州文化馆国潮汉风·文化驿站到汉文化景区到汉王镇,“80后”徐州糕点技艺非遗传承人王猛连日来在各种非遗大集间来回赶场。

蜜三刀、羊角蜜、麻片、条酥……徐州老八件糕点是一代代徐州人的甜蜜记忆。为了将这一技艺发扬光大,万生园食品有限公司负责人王猛在生产工艺、产品包装、销售渠道上不断创新。

2020年,将刘邦、萧何、樊哙等八位汉代人物设计成漫画形象,让这些徐州古代名人为徐州“老八件”做免费代言,王猛从中感受到将传统文化融入非遗产品所带来的魅力和市场吸引力。

这一年,万生园酥糖入选江苏特色伴手礼名录,两年后,万生园徐州糕点又分别入选江苏特色伴手礼名录和长三角伴手礼名录。以情感链接传递文化根脉,近来,王猛继续深挖徐州糕点与汉代历史、与北宋徐州知州苏轼的文化渊源,深度探讨徐州糕点技艺对于徐州区域经济、中国饮食文化的重要价值。

“我想让徐州糕点成为传播徐州文化的使者,把幸福与甜蜜撒播到每个角落。”王猛将这一心愿写进了执导的宣传视频。

文化传播“活”起来

如何让高冷的文物鲜活而有温度?江苏师范大学美术学院青年学者顾颖深耕汉画研究十几年,厚积薄发,成果频出,让汉画文化为更多年轻观众和青年学生所知、所爱。

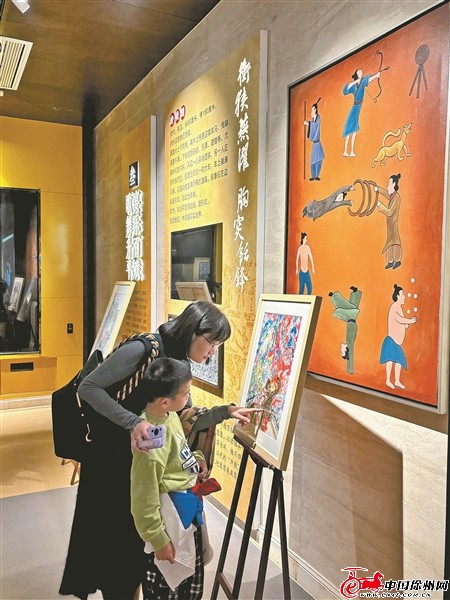

顾颖汉画展出现场。

今年3月,顾颖在赵绪成艺术馆举办个人汉画主题创作展,60幅汉画题材绘画作品,色彩斑斓,意趣盎然,生动展现了汉代的神话世界。展览中,顾颖团队还将汉画的故事元素通过数字技术制作成视频短片,短小精悍又通俗易懂的形式令人耳目一新。

今年5月,顾颖又在汉文化景区汉画像石解密馆举办展览,通过当代艺术创作赋予汉画新的生命力和创造力。展览中,100多件汲取汉画元素的文创作品,从明信片、帆布包到艺术掐丝、泥雕,再到雨伞、立体书、首饰等,无不以独特的创意和精致的工艺,展现了汉代文化的深厚底蕴。

“我们知道,汉画中有不少故事被艺术加工,搬上荧幕,为广大群众津津乐道,但是还远远不够。”顾颖说,“汉画深沉雄大,融建筑装饰与雕刻版画为一炉,涵盖历史故事、神话传说、风土人情等各个方面,被称为石头上的汉代史诗。结合先进的媒体技术,用人们喜闻乐见的传播形式,研究、开发、推广汉画故事,汉代的优秀文化便能在创造性转化与创新性发展中,顺利走进人民群众的生活中、走进青年学子的视野中。”

如何把对文化遗产的美好记忆“带回家”?活化资源,激发创新,越来越多的徐州文物文创,成为宣传徐州城市文化的使者,成为徐州文化之旅的可爱见证。

今年以来,徐州旅游向“新”而行,徐州汉代舞俑跳“科目三”、汉代玉龙登上澳门邮票,徐州文物经过知识产权运营创新,在年轻群体中形成文博热、国潮热,成为新质生产力的重要力量,推动文旅业蒸蒸日上。

“2021年,徐州博物馆联合江苏师范大学法学院启动运营方案筹备工作,着重规划了徐州博物馆的知识产权运营。”徐州博物馆相关负责人介绍,2022年是“元宇宙”概念爆发的元年,徐州博物馆在全省行业第一家上线数字文创,3秒售罄,实现授权收入50余万元,用年轻的方式收藏厚重的历史,创造了博物馆线上吸粉和产业运营的双丰收。

徐州博物馆现已将馆标LOGO、汉代玉龙佩进行了商标注册,赋能在授权的文创商品上,并将馆藏重要文物及3D数据模型共计376件进行著作权登记,并相继与中国邮政集团有限公司徐州市分公司等商业授权近20项,研发了“汉字工坊”“玉龙文创雪糕”等以“汉文化”为特色的潮品,深受消费者喜爱。

穿着汉服、马面裙在景区游览拍照,在文化街区打卡中式茶坊,当下的徐州,年轻人用新锐的视角感受国潮汉风,也用年轻的方式传播着中国故事,激活中国美学的当代价值,让传统文化以时尚的方式回归现代社会。

抓住年轻群体这股潮流中最活跃的受众,借助现代科技和媒体融合的鲜活力量,文化的活态传播让昔日“藏在深闺人未识”的文化遗产,悄然走进千家万户,感染更多人的心灵。

■记者手记

传承文化,得青年者得未来

张瑾

文明需要不断地被发现被传播,才能获得新时代的生命力,更好地流传百世。

徐州拥有众多古遗址、古建筑、石刻、古籍、传统音乐、传统舞蹈等文化和自然遗产,凝结着古人高超的智慧,体现着中华文明独特的审美。绿水青山与文化遗产共同绘就了生机勃发的徐州画卷,引发众多年轻群体到徐州漫游打卡、深度读城。

接过历史的接力棒的青年文物保护工作者、非遗传承人,在徐州大地精心守护好文化遗产,让历史文脉更好地传承下去。更年轻的一代创新思维,积极在网络时代成为重要的技术推动者、信息生产者,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

传统文化的生生不息,要靠持之以恒的守正创新。得青年者,得未来。从传统文化中汲取“营养”,紧跟时代的脚步,守其思想内核,创其形式表达,传统文化必将不断引发更多人的精神共振,唤起更广泛的审美共鸣,在当代焕发更为强劲的力量。

编辑:李璐