【奋斗百年路 启航新征程】“华东支前英雄”唐和恩和他镌刻红色记忆的“小竹竿”

一根小竹竿上面,记下了山东、江苏、安徽3个省88个村庄和城镇的名字!这些地名再现了它的主人唐和恩支援前线走过的每一步路。唐和恩的“小竹竿”的故事,是千千万万支前故事的缩影。淮海战役的胜利,靠的正是党和人民的血肉联系!

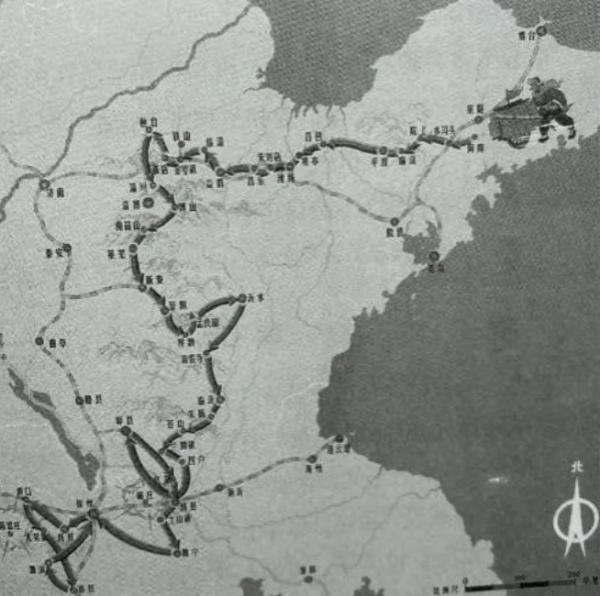

在淮海战役纪念馆中,珍藏着这样一件国家一级革命文物——一根小竹竿。这根竹竿一米来长,上面用针尖刻满了密密麻麻的小字。仔细看去,开头刻着它的主人唐和恩从家乡出发的地点,山东省胶东地区莱东县陶障区,接着刻的是他支前经过的路线:水沟头——平度——临淄——蒙阴——临沂——徐州——萧县——宿县——濉溪口等等地名,包括了山东、江苏、安徽三个省88个城镇和村庄。这不是一般的里程记录,它是数百万英雄的支前民工,在淮海战役中走过的艰苦光荣的战斗历程的缩影,是淮海战役伟大胜利的见证。

“华东支前英雄”唐和恩

1948年,中国共产党在山东解放区进行了土地改革,唐和恩拥有了自己的土地,过上了温饱的日子,解放区广大翻身农民正在欢天喜地地忙碌着土改后的第一个大丰收。上级号召组织支前队伍,共产党员唐和恩又像前几次一样,头一个报名参加支前小车队,大伙选他当了小队长。出发时,大伙都坚决表示:“犁不到头不卸牛,打不下淮海不家走”,“解放军打到哪里,我们就支援到哪里”。支前民工带上了“三件宝”:狗皮、蓑衣、葫芦瓢。除了这“民工三件宝”外,唐和恩还带上了那根在旧社会讨饭用的小竹竿,准备在上面记下支前路线,传给子孙后代,要他们不要忘记毛主席指引的闹翻身求解放的革命道路。

唐和恩带领的小车队和千万个支前队伍一样,冒风雪,忍饥寒,翻山涉水,日夜奔走。在支前运输粮草过程中,为了能让队员们吃饱,还能按时按量完成运输任务,唐和恩便带领队员们制定了粮食节省计划,自己吃“三红”(红高粱、红胡萝卜、红辣椒),省下小米、白面给子弟兵吃。在风风雨雨的运粮途中,队员们一个个把自己身上穿的蓑衣、棉衣盖在粮车上,宁愿自己身上淋透,也不能淋湿军粮。运送伤员时,原为了御寒的狗皮就被支前队员用来铺在担架伤员身下,用来遮雨的蓑衣被支前队员脱下来,盖在担架上,用来喝水吃饭的葫芦瓢也被用来给伤员接大小便。

在泥深路滑的情况下,满载军粮的木轮小车一动一条沟,一步两个坑,队员们深一脚,浅一脚,鞋被拔掉了、脚被磨破了,仍然拼命地拉,使劲地推,艰难地跋涉向前。唐和恩拉的小车,一下子陷进了泥坑,拉也拉不动,推也推不动,他一连拉了六次都没有拉动,最后他憋足劲猛力一拉,只听“咯登”一声,绳子断了,他一头栽倒一个泥坑里,摔了满身泥,嘴磕破了,牙齿也磕掉了一颗。他从泥窝里爬起来说:“前方战士身上穿个窟窿,还照样冲锋,咱磕掉颗牙算啥!”

一次运粮途中,小车队被一条大河挡住了去路,绕道二十多里过桥要耽误时间,大伙决心涉水过河。当时,北风飕飕,雪花飘飘,河面上结了一层薄冰。大伙说:“红军能爬雪山,过草地,强渡大渡河,飞渡金沙江,咱还能叫这么条小小河沟挡住吗!”唐和恩带头脱掉棉衣,扛起一包粮食,第一个跳入河水,在前面破冰、涉水,探路前进。队员们也扛起粮食包,抬起小车,紧紧地跟上。刚到对岸,还未来得及穿衣服,敌机就来了,他们为隐蔽粮车,迅速疏散队伍,一口气跑了半里多路,才避开敌机的袭击。尽管个个冻得唇青脸紫,直打冷战,但大伙精神抖擞,又继续前进了。唐和恩在自己的口述笔录中这样说道:“停下来的时候,我才看见大家都冻得浑身青紫,可是没有一个人发怨言,反而情绪特别高涨,同志们都兴奋地说,‘敌人的飞机也挡不住我们运粮队!’ ”

一级革命文物“小竹竿”

在五个多月的支前战斗中,唐和恩和他所在的小车队创立了许多英雄事迹,为人民立下了不朽的功勋。而唐和恩携带着那根在旧社会讨饭用的小竹竿也跟着他一起跑遍了淮海战场,从沂蒙大山走到了淮海平原,行军时用它当拄棍,过河、涉水、踏雪时用它探路,有时还用它绑上树枝防空和引路。这根小竹竿上,密密麻麻地刻满了唐和恩走过的88个城镇和村庄的地名,将这些地名连接起来,就形成了跨越山东、江苏、安徽三省,约5000里的人民支前图。

淮海战役自1948年11月6日开始,至1949年1月10日胜利结束。根据战后统计,在整个战役期间,我军后勤部门累计发动支前民工543万人,筹集军粮9.6亿斤,运送到前线的军粮达4.34亿斤!浩浩荡荡的支前队伍,用推车和双脚为战役的胜利做出不可磨灭的贡献。

这张刻在小竹竿上的支前图,记载了543万像唐和恩那样翻身解放的贫苦农民,跟着共产党走过的艰辛、辉煌的道路,昭示了人民选择了共产党,只有跟着共产党、才能从一个胜利走向又一个胜利的历史真理!

战后,唐和恩立特等功,被授予“华东支前英雄”称号,他带领的运输队也人人立功,被评为“华东支前模范队”!电影《车轮滚滚》中那位手持竹竿的淳朴可爱的支前民工就是以唐和恩为原型创作的。1951年至1973年,唐和恩任西陡山村生产大队长和党支部书记。1992年,唐和恩病逝。

2017年12月,习近平总书记在参观淮海战役纪念馆时对淮海战役的制胜之道也提出了深刻阐释,他强调,淮海战役深刻启示我们,决定战争胜负的未必一定是武器和兵力,军队的战略战术运用、将士们的信心和勇气、人民的支持和帮助,往往是更为重要的因素。

淮海战役的伟大胜利,昭示了人民是决定党和国家前途命运的根本力量,党与人民风雨同舟、生死与共,始终保持血肉联系,是战胜一切困难和风险的根本保证。

被“小竹竿精神”激励着的后代们

山东莱阳西陡山村72岁农民唐振明的父亲便是淮海战役特等支前功臣唐和恩。在淮海战役纪念馆(新馆)二楼展厅有一处《小竹竿的故事》展区,当唐振明走到跟前,看到父亲在淮海战役使用过的小竹竿,情不自禁泪流满面:“父亲,我来看你了,你是我们全家的楷模!”

▲唐振明

“父亲退下来后,经常被部队、学校、厂矿邀请去讲淮海战役支前的故事,每一次,他都精心准备。看到父亲伏案写材料,我大哥心疼地对他说,你都讲过多少次了,都能背下来了,每次还要准备啥。父亲对我们说,传承红色基因,不能马虎一点,要把当年淮海战役精神宣传出去,让后代入心入脑,就要认真对待每一次报告。”唐振明说,“平时在饭桌旁、炕头边,父亲拉的最多话题就是支前故事。父亲给我们说,在支前中每到一处,就向群众宣传解放战争的形势和政策,鼓舞队员的士气和斗志。他还自编一些故事、笑话,休息时讲给大伙听,有时还唱上两段地方小曲,以驱除同志们征途上的疲劳。”

唐振明说,我们兄妹4人为有这样的父亲感到自豪和骄傲。在父亲的教育下,我们每个家庭都有共产党员,一心一意跟党走,作为唐和恩的后代,一定不忘初心牢记使命,为社会多作贡献,把淮海战役精神传承下去。

淮海战役纪念馆讲解员李瑶介绍说,这根看似不起眼的小竹竿,连同那奔走在千里淮海大地上的一辆辆小推车,背后所传递的正是民心的力量。中华人民共和国成立后,唐和恩随身携带的那根刻满4省地名的小竹竿,被中国革命军事博物馆收藏。“有机会我一定要去北京,亲眼看看父亲当年带走的小竹竿。”淮海战役纪念馆里的小竹竿虽然是复制品,但唐振明俯下身子紧盯着久久不愿离去!

来源:综合人民网 徐州发布

编辑:李璐