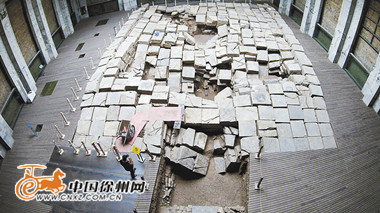

数百块黄肠石临时“搬家”

中国徐州网-彭城晚报讯 (记者 林刚) 是待解之谜解开层层面纱,还是带来更多迷雾丛丛,去年9月中旬开始正式发掘的土山2号墓考古进展备受市民关注。昨日,土山2号墓黄肠石吊运准备工作正式展开。为了全面发掘清理,覆盖在墓室上的数百块黄肠石将临时“搬家”,等考古发掘清理结束后再按原样复原,重现东汉彭城王陵的宏伟和震撼。

黄肠石墓葬是一种高等级墓葬

根据发掘计划,土山2号墓目前的发掘是揭盖式的,也就是自上而下把墓室上面的土、石逐层清理掉,直至揭露到墓室底部,将整座墓葬的轮廓结构呈现在人们面前。这也是大型墓葬最常用的发掘方式。

据介绍,土山2号墓的建造过程大致是这样的:首先在山体原石上开凿出大体呈“亚”字形的墓圹以及向南延伸的墓道,然后在墓圹内用大青砖垒砌墓室,墓室门用楔形砖做成券顶。砖与砖之间用类似石灰的白色物质勾缝,作用相当于现代人盖房子用的水泥砂浆。墓室垒砌完成后,在上面覆土,覆盖一层夯实一层,直至泥土完全包裹住青砖墓室。然后,在包裹墓室的封土上平整地盖上厚厚四层大石块,大石块都经过细致雕琢,有的上面还有刻铭,所刻内容基本上都是工匠名和用石块的顺序、方位等,有的工匠名前还刻有“官工”字样。在墓圹周围整齐地码放一圈同样的大石块,这些石块叫黄肠石。最后,在黄肠石外继续覆盖封土,最后形成一个大土包。

使用黄肠石的墓葬是高等级的墓葬,源于西汉时的“黄肠题凑”葬制。“黄肠题凑”是墓棺四周用柏木按规律(大头朝内)堆成的框型结构,这是汉代帝王级墓葬特有的葬制。如果得到赏赐,有的勋臣贵戚也允许使用,以彰显特殊身份。黄肠石本身就是雕凿成形的大石块。

土山2号墓的黄肠石有的约1米见方,厚30到40厘米左右,有的长1.2米到1.6米,宽约90厘米,近30厘米厚,最小的也有数百斤重,大的有上千斤。这些大石块是高等级墓葬的象征,也成了考古队员的拦路石。

清理需借助机械设备

根据事先勘测,从黄肠石最顶部到墓室底部有6米左右。由于早年坍塌,沉重的石块夹杂着封土,“涌”向了墓室。考古专家们从石块坍塌的部位,大致确定了青砖墓室的范围。但要发掘清理墓室,首先需要清理掉墓室上面所有的封土和黄肠石。最近一段时间,考古人员一直在忙着清理黄肠石塌陷部分的封土和墓道回填土。

墓葬封土虽然非常坚硬,但在考古人员抽丝剥茧般的细致清理下,越来越多的封土被一点点清理掉,更多的黄肠石裸露出来。但清理“形大体重”的黄肠石就不那么容易了,只能借助于机械设备。按照计划,在墓室上方安装大跨度的龙门架吊装起重设备,把黄肠石逐一运送到土山汉墓景点的出入口,用地牛人力叉车拉到事先铺设好的轨道上,在轨道的另一端,用叉车把黄肠石放到安全位置。

经过多日准备,吊运黄肠石的机械设备安装工作正式展开,吊装和转运同时进行。负责吊装的龙门架起重设备开始在墓室周围确定安装地基位置和走向,这项工作预计20多天完成。在室外负责转运黄肠石的轨道也开始焊接安装,整套转运设备用钢管、工字钢、铁板等焊接而成,预计约10天完成。

土山2号墓考古现场负责人郑洪全表示,土山2号墓的黄肠石数量非常多,人工搬运太费时费力,等吊运设备安装好后,会对发掘进度有所保障。

清理搬走前先编号,以便将来复原

“这些黄肠石在清理搬运走前,都得编号,以便于将来进行复原。”郑洪全还介绍说,在土山2号墓的黄肠石上还有大量的文字刻铭,虽然内容简单,多是工匠的姓名或者石块的方位等,但全部都得先做好拓片。有的黄肠石在坍塌时断开或者有裂痕,还会尽可能在现场修复。

另外,黄肠石有多层,吊运时每清理掉一层,都会拍照、做刻铭拓片留资料,整个过程需要非常细致谨慎。“等土山2号墓发掘清理完了,这些黄肠石还得再运回来复原呢,复原好了肯定很壮观。”郑洪全说。