丰县发现宋明两朝双面石碑

2015-04-30 来源:中国徐州网-彭城晚报 编辑:

2015-04-30 中国徐州网-彭城晚报

中国徐州网-彭城晚报讯 (记者 王伟) 4月24日,丰县一位收藏爱好者在建筑垃圾中发现了一块石碑,后经县博物馆研究发现,这块古碑是双面碑文,一面为北宋早期捐献功德碑,一面为明代明伦堂卧碑。昨日,记者赶赴丰县,采访了解石碑的发现过程和石碑内容。

晨练时在垃圾堆中发现石碑在丰县博物馆东侧,是原来文庙的位置,如今被一片灰色建筑所取代,再往东就是县城的护城河。如今,这一片已被开发改造。在这个中阳壹号灰色建筑群的东北角,还残留着去年建成后留下的建筑垃圾。

4月24日清晨7点左右,丁山沿着护城河慢跑锻炼,在中阳壹号东北角的建筑垃圾堆中,发现了一块石碑模样的石头,周围都是空心砖、断瓦残砖。今年40岁的丁山是中国收藏家协会会员,喜欢收藏和研究古籍,对于文字资料比较敏感。所以,当他看到埋在一堆建筑垃圾中的石碑后,出于兴趣凑上去观察。“露出的文字比较清晰,文字内容是有价值的,但是我个人研究不了。”昨天,在发现石碑的地方,丁山讲述了自己当初的经历。

发现建筑垃圾中的石头可能是古代石碑之后,丁山马上给丰县博物馆的王伟馆长打了电话。王馆长接到消息后,和工作人员赶来,初步认定这块石碑具有研究价值。

当天中午,县博物馆将这块石碑从建筑垃圾中扒了出来,并发现这是一个石碑的一半,随后又在建筑垃圾中发现了另一半,凑在一起是整个一块,但顶端缺了一小部分。工作人员将这两块石碑运回博物馆进行研究。

王馆长介绍说,这堆建筑垃圾在这儿堆了一年多,是当初中阳壹号开发后堆放的,估计石碑也是当初挖地基时发现的。他后来跟负责开发中阳壹号的开发商进行了联系,对方称当时确实发现了这两块断碑,而且也找人看了,看到一面写的是学校,就没有在意。“这一片原来是文庙的位置,所以这块石碑应该就是在这地下发现的。”王馆长说。

3个理由推断石碑一面为宋代所刻

在县博物馆的碑园入口北侧,靠墙立着两块断碑,这就是丁山发现的石碑。靠南的石碑较大,从造型上来看应该是竖碑的下半部,北侧的石碑缺角一端呈圆弧状,是竖碑的上半部。据测量,这块石碑高2.42米,宽0.90米,厚0.15米。石碑上文字如硬币大小,排的密密麻麻。

据王馆长介绍,他们发现石碑后先对石碑内容进行了研究,发现石碑正反两面记述的不是同一件事情。一面记录的是北宋早期的捐献功德,另一面记录的是明代明伦堂卧碑内容。他表示,北宋早期功德碑,记述了当时丰县发生的一件大事,但是具体事情不详,因为正文内容被后人磨平立为明伦堂卧碑。“从碑文上看,天王院主毳衣沙门思悟、重光寺主讲百法论、汉高祖庙子□光辅(□字处文字不详)、六乡里正、丰邑乡郭礼、斩蛇乡娄韶、招仁乡解澄、秦台乡任邺、望云乡梁晖、德政乡毛钦以及全县170余个村都参与了此事。”

对于如何判断这面碑文是宋代所刻,王馆长给出了几个初步研究后的结果。一个是碑文中出现“前右散骑常侍兼御史大夫杨晖”,右散骑常侍是官名,秦汉设散骑(皇帝侍从)和中常侍,三国魏时并为一官,称散骑常侍。晋以后,称员外散骑常侍,隋代属门下省,唐代分属门下省和中书省,在门下省者称左散骑常侍,在中书省者称右散骑常侍。但宋代不常置,金元以后废,所以推断此碑应立于唐宋年间。(参阅《宋书·百官志下》、《通典·职官三》、《续通典·职官三》)

王馆长说,第二个理由是碑文中出现了“重光寺主讲百法论”。根据光绪丰县志记载,唐贞元二年(786年)重兴,改重光寺,大中祥符四年(1011年)复改永宁寺。所以推断此碑应立于786年——1011年之间 。

第三个理由则是石碑内容中出现的丰县“六乡里正”。根据北宋初期《太平洋寰宇记》载:“丰县,西北一百四十里,旧十八乡,今六乡。”而北宋中期的《元丰九域志·京东路》载:“紧,丰。州西北一百四十里,二乡。”可推断此碑应立于北宋初期。

宋碑中不少村庄名还在沿用

在这面碑文中,王馆长和工作人员通过拓片文字,辨认出丰县170多个村名,其中提到六乡。“斩蛇乡是指现在丰县西南一带,丰邑乡就是目前的县城,招任乡是丰县西一带,望云乡是丰县北一带,秦台乡指丰县东南,德政乡是与沛县接壤的一带。”

王馆长表示,记录的170多个村名有些现在还在沿用,有些已经改名,并且能和当地村民家中家谱提到的村庄更名历史对应上。“忽城村、华山村、祁山村等一直延续到现在,钓台村现在叫许口,中井村现在叫便集村,而且石碑上记载的周寨村现在归砀山,祁山村归沛县。这为研究丰县村庄的变迁提供了史料证据。”

王馆长表示,碑文记述了北宋初期丰县六乡以及与周围县边界村的名字,为后人研究划定当时的县界提供了依据,填补了丰县宋代的历史史料空白。

另外,碑文出现了汉高祖庙子□光辅,有力的证明了在北宋初期丰县就有了汉高祖庙,高祖刘邦是地地道道的丰县人。碑文中出现丰县的斩蛇乡,可以有力证明刘邦当年斩蛇起义的地方位于丰县。

在这块宋碑旁边的碑园,保存着丰县之前发现最早的一块石碑,是立于宋庆历五年(1045)正月甲子的“李氏世德碑”。工作人员表示,这块宋碑的发现,将宋代石碑存世历史提前了几十年。在这块李氏世德碑上,文字经过多年的风吹雨淋早已模糊不清,可新发现的宋碑虽然时间更早,但上面文字清晰可辨。

王馆长解释,这是因为当年这块宋碑另一面文字被磨平之后,刻上了学校学规禁例,卧置于墙壁内,背面的文字才被保存完好,后来沉于地下。石碑上数道刮痕估计是去年开发商挖掘出来后,用挖掘机抓的。在宋碑那一面,能明显看出中间洼,工作人员猜测,宋碑也有可能是磨去了前代人文字刻上的,因为正常雕刻不应该中间那么低。

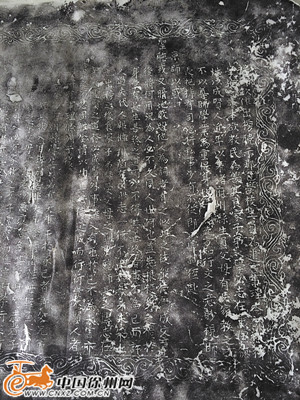

石碑另一面记录了明代“学生守则”

如果把宋碑一面用现代话语称为办某事的“礼单”,那么背面内容则可以称为“学生守则”。在另一面石碑上左侧刻着“右榜谕众通知”。右侧记录着“礼部钦依出榜,晓示郡邑学校生员为建言事理,本部照得:学校之设,本欲教民为善,其良家子弟入学,必志在熏陶德性,以成贤人……”前面一段文字对立碑内容进行了介绍,后面一一罗列条例,共计12条。

王馆长介绍,这部分文字是明伦堂卧碑内容,明伦堂多设于文庙、书院、太学、学宫的正殿,是读书、讲学、弘道、研究的场所。因为镌刻学规禁例的石碑是横卧着的,称为明伦堂卧碑,这是研究古代官学教育制度和官僚机器运行机制的重要文献。

在明朝,朱元璋为了端正学风,整顿教育,在前朝书院等学规的影响下,颁布学规禁例,并以勒刻石碑的形式立于全国各地学宫。这是中国古代历史上第一次以朝廷的名义颁布的学规禁例,具有法令效力。《明史·志第四十五·选举一》记载:“洪武……十五年,颁学规于国子监,又颁禁例十二条于天下,镌立卧碑,置明伦堂之左。”

王馆长表示,明伦堂卧碑在全国也偶有发现。这块石碑在文庙发现,也说明从明代开始,县博物馆周围就是文庙所在地。他认为,发现的这块石碑最重要的是宋碑文字记载的内容,特别是上面记载的村乡沿革,需要做进一步研究。

昨日,丰县博物馆对石碑发现者丁山进行了奖励。王馆长表示,近年县博物馆加大了文物征集力度。仅在去年,就通过发掘、购买、捐献等方式先后征集文物100余件,大大丰富了文物库藏。

■相关链接

明伦堂卧碑内容

一、今后府州县学生员若有大事干于家己者,许父兄弟侄具状入官辨别。若非大事,含情忍性,毋轻至公门。

一、生员之家,父母贤志者少,愚痴者多。其父母贤志者,子自外入,必有家教之方,子当受而无违,斯孝行矣,何愁不贤者哉?其父母愚痴者,作为多非,子既读书,得圣贤知觉,虽不精通,实愚痴父母之幸,独生是子。若父母欲行非为,子自外入,或就内知,则当再三恳告,虽父母不从,致身将及死地,必欲告之,使不陷父母于危亡,斯孝行矣。

一、军民一切利病,并不许生员建言,果有一切军民利病之事,许当该有司、在野贤人、有志壮士、质朴农夫、商贾技艺皆可言之,诸人毋得阻挡,唯生员不许。

一、生员内有学优才瞻,深明治体,果治何经,精通透彻,年及三十,愿出仕者,许敷陈王道,讲论治化述作文辞,呈禀本学教官,考其所作,果通性理,连佥其名,具呈提调正官,然后亲赉赴京奏闻,再行面试。如果真才实学,不待选举,即时录用。

一、为学之道,自当尊敬先生,凡有疑问,及时讲说,皆须诚心听受,若先生讲解未明,亦当从容再问。毋恃己长,妄行辩难,或置之不问。有如此者,终世不成。

一、为师长者当体先贤之道,竭忠教训,以导愚蒙,勤考其课,抚善惩恶,毋致懈惰。

一、提调正官,务在常加考校。其有敦厚勤敏,抚以进学。懈怠不律,愚顽狡诈,以罪斥去。使在学者,皆为良善,斯为称职矣。

一、在野贤人君子,果能练达治体,敷陈王道,有关政治得失,军民利病者,许赴所在有司告给文引,亲赍赴京面奏,如果可采,即便施行,不许坐家实封入递。

一、民间凡有冤抑于自己,及官吏卖富差贫、重科厚敛、巧取民财等事,许受之人将实情自下而上拜告,毋得越诉。非干自己者,不许及假以建言为由。坐家实封者,前件如已依法陈告,当该府州县布政司、按察司不为受理及听断不公,仍前冤枉者,方许赴京伸诉。

一、江西、两浙、江东人民,多有事不干己代人陈告者。今后如有此等之人,治以重罪。若果邻近亲戚,人民全家被人残害,无人伸诉者,方许。

一、各处断发充军及安置人数,不许建言,其所管衙门官员,毋得容许。

一、若十恶之事有干朝政,实迹可验者,许诸人实密窃赴京面奏。